Was ist das Mooresche Gesetz?

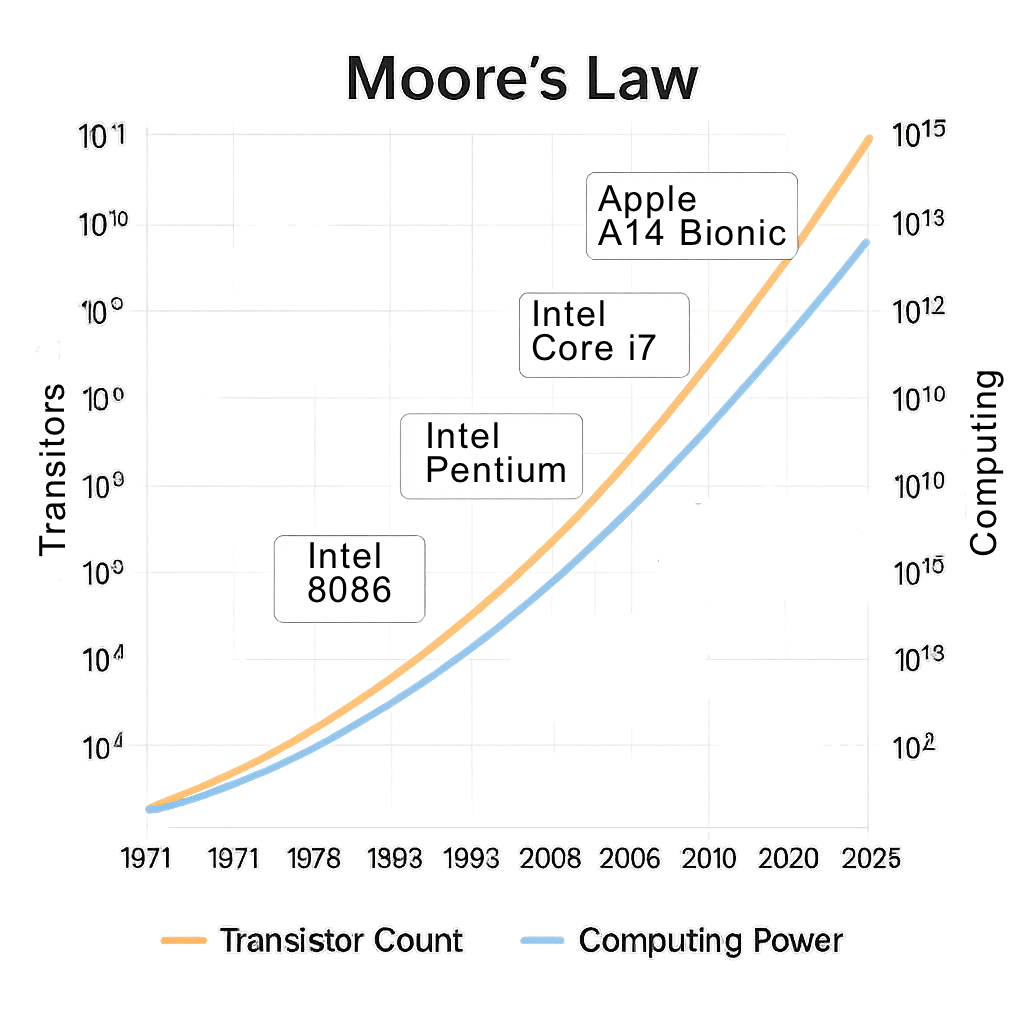

Das Mooresche Gesetz (engl. Moore’s Law) besagt, dass sich die Anzahl der Transistoren auf integrierten Schaltkreisen etwa alle zwei Jahre verdoppelt. Dies führte zu exponentiellen Fortschritten in der Rechenleistung und der Miniaturisierung elektronischer Geräte sowie zu einer gleichzeitigen Kostenreduktion. Ursprünglich eine Beobachtung, entwickelte es sich zur treibenden Kraft der Halbleiterindustrie.

Gordon Moore – Ein Mitbegründer unserer Zeit

Gordon Earle Moore (*1929 bis †2023) war ein US-amerikanischer Ingenieur und Unternehmer, der 1968 gemeinsam mit Robert Noyce das Unternehmen Intel gründete. Intel entwickelte sich unter seiner Führung zu einem der weltweit führenden Halbleiterhersteller.

Bekannt wurde Moore durch das von ihm 1965 formulierte „Mooresche Gesetz“. Diese prognostizierte Gesetzmäßigkeit wurde zur treibenden Kraft hinter dem rasanten Fortschritt in der Computertechnologie.

Moore studierte Chemie an der University of California, Berkeley, und promovierte in Chemie und Physik am California Institute of Technology. Vor der Gründung von Intel war er Mitbegründer von Fairchild Semiconductor.

Ist das Mooresche Gesetz noch gültig? – Aktuelle Situation

Das Mooresche Gesetz verlangsamt sich: Neue Strukturbreiten wie 2 nm bringen nur etwa 15 % mehr Transistoren als die 3 nm-Architektur beim Aufbau von Mikrochips. Deshalb setzen die Hersteller auf Chiplets und 3D-Stacking, um weiter Leistung zu steigern. Quanten- und neuromorphe Chips sind spannende Entwicklungen, spielen aber im Massenmarkt bisher kaum eine Rolle. Die Branchenchefs sind gespalten: Intel-CEO Pat Gelsinger erklärte 2024 auf der Computex, das Mooresche Gesetz lebe «alive and well», TSMC-Vize Kevin Zhang sagt hingegen, es sei ihm egal, ob es noch gilt oder nicht. Nvidia-Boss Jensen Huang erklärte 2022, das Mooresche Gesetz sei «tot».

Fazit: Das Mooresche Gesetz gilt formal weiter für die Transistordichte, aber echte Fortschritte erfordern heute zusätzliche Tricks und clevere Architektur-Ansätze.

Zukunft – Das Mooresche Gesetz beeinflusst auch heute noch die Elektronikentwicklung

Entwickler betrachten das Mooresche Gesetz heute nicht mehr als feste Regel, sondern eher als historischen Maßstab. Früher konnte man sich darauf verlassen, dass alle zwei Jahre die Anzahl der Transistoren auf demselben Raum verdoppelt wird – was automatisch mehr Leistung bei geringeren Kosten bedeutete. Heute ist das anders: Die physikalischen Grenzen der Miniaturisierung sind spürbar. 2-Nanometer-Technologien bringen nur noch marginale Fortschritte, während die Entwicklungskosten explodieren.

Dies zwingt die Elektronikentwickler, kreativer zu werden. Statt nur auf kleinere Strukturen zu setzen, wird die Software optimiert und an der Architektur gearbeitet. Zudem wird mehr Wert auf Energieeffizienz gelegt. Auch wir als EMS-Anbieter merken das, da durch diese Enwicklung auch immer neue Bauformen für elektronische Bauteile entstehen.

Das Mooresche Gesetz mag verblassen – aber die Innovationsdynamik bleibt lebendig. Der Fortschritt findet nun mehr in der Systemarchitektur als im puren Silizium statt. Für die Elektronikentwicklung bedeutet das: mehr Interdisziplinarität, mehr Systemdenken – und spannender denn je.

Herausforderungen bei der Weiterentwicklung von Mikrochips

- Physikalische und technische Grenzen: Immer kleiner werdende Bauteile bringen Probleme mit sich, die mit herkömmlicher Halbleitertechnik schwer zu lösen sind.

- Atomgröße: Die Verkleinerung der Bauteile nahe an der Atomgröße führt zu Quantenphänomenen und Schwierigkeiten bei der Wärmeabfuhr.

- Forschungs- und Entwicklungskosten: Mit neuen Technologien an die Grenze des Machbaren zu gehen erfordert deutlich höhere Investitionen, um den Fortschritt aufrechtzuerhalten.